IIIe partie – Le retour à l’ordre républicain

Les jours qui suivirent donnèrent lieu à beaucoup d’agitation. Tous les Dinannais, ma mère et moi compris, voulaient être photographiés avec un soldat américain. Souvent livré à moi-même, je passais mon temps dans la rue, au milieu des jeeps et des soldats qui offraient des cigarettes, du chocolat et du chewing-gum, pour ne rien manquer du spectacle.

Mille cinq cents obus de 105 mm et de 155 mm sont tombés sur la ville. 18 incendies avaient été difficilement maîtrisés. Le vent, qui soufflait du sud-est, avait rabattu sur la ville d’énormes nuages de fumée noire. 517 immeubles avaient été atteints. Les habitants racontaient ce qu’ils avaient vu. Rue de la Croix, un homme avait été décapité par un éclat d’obus. Denise de Saint Jean, qui avait tant lutté pour que ma mère et moi restions en vie, était morte dans sa maison. Un obus avait pénétré par une fenêtre donnant sur le jardin et avait explosé. Les corps de six personnes horriblement mutilés avaient été retirés des décombres.

Libres, nous étions libres, enfin presque ! La guerre n’était pas terminée, mais il fut très vite possible de prendre notre vieille Rosengart pour se rendre compte de ce qui s’était passé dans les environs. C’est ainsi qu’un dimanche, mon père proposa de prendre la direction de Dinard, Saint-Malo, où les combats avaient été violents. A proximité de Saint-Méloir-des-Ondes, il s’engagea dans un chemin vicinal sans issue, barré, assez étroit. Le déminage avait visiblement commencé, mais était-il terminé ? Sur le bord du chemin, de chaque côté, des mines étaient alignées. Les panneaux « achtung minen » étaient encore là, posés sur le sol. Il fallait faire demi-tour, l’exercice était délicat. Dans la voiture, ma mère sanglotait, je pleurais, mon père en avait vu d’autres, depuis quatre ans, mais il était tendu. Le coin était désert, seules quelques vaches paissaient dans les champs, ce qui était rassurant. De Saint-Malo, ce jour-là, je n’ai conservé que deux souvenirs : l’odeur de brûlé qui se dégageait encore des ruines et la joie de manger ma première glace, à l’eau, achetée à un petit marchand ambulant, devant la Porte Saint Vincent.

Epuisé par ces événements, mon père croisa Roger Vercel, le célèbre écrivain, dans les derniers jours de septembre.

– Comment allez-vous ?

– Je suis très fatigué après l’été que nous venons de vivre.

– Vous devriez aller vous reposer à l’Abbaye de Saint-Jacut. On y mange bien et c’est très calme

Mon père suivit son conseil et nous emmena à Saint-Jacut pour y passer quelques jours. Sur la route de Ploubalay, tout rappelait ce qui venait de se passer : des fermes détruites, des véhicules militaires abandonnés, des mines posées sur le bord de la route, désamorcées ou non, des champs encore minés. Pourtant, nous étions très heureux, nous allions voir la mer, passer ensemble les premières vacances depuis 1937. La lumière du ciel, en cette fin d’été, était belle. L’abbaye est une ancienne abbatiale, en partie détruite sous la Révolution, mais qui demeure une belle propriété tenue par des religieuses. Passé le porche d’entrée, nous découvrîmes, dans la cour d’honneur, de magnifiques arbres centenaires, sur la droite, un grand potager bien entretenu et, au bout d’une allée bordée de grands arbres, la plage et un tennis qui ne devait pas être souvent utilisé. Notre chambre, au rez-de-chaussée, pour que ma mère n’ait pas de marches à monter, était austère, mais grande.

Roger Vercel avait raison ; les maquereaux au court-bouillon et les laitages restèrent dans nos mémoires. Mon père dessinait, comme il le faisait souvent pendant la guerre, sur le verso de ses anciens devoirs de l’école des Travaux Publics faits sur un excellent papier. Après le clocher de l’église Saint-Malo et le Château de la Duchesse Anne, il était heureux de dessiner la mer, les bateaux couchés sur le flanc, en attendant la marée haute, et les ciels de toutes les couleurs. Ma mère, couverte d’un manteau qu’elle n’avait pas souvent mis, car il commençait à faire un peu frais, et chaussée de sabots fourrés de peau de lapin, faisait quelques pas dans le parc, entre de longues séances de chaise-longue. Elle était visiblement heureuse.

Roger Vercel avait raison ; les maquereaux au court-bouillon et les laitages restèrent dans nos mémoires. Mon père dessinait, comme il le faisait souvent pendant la guerre, sur le verso de ses anciens devoirs de l’école des Travaux Publics faits sur un excellent papier. Après le clocher de l’église Saint-Malo et le Château de la Duchesse Anne, il était heureux de dessiner la mer, les bateaux couchés sur le flanc, en attendant la marée haute, et les ciels de toutes les couleurs. Ma mère, couverte d’un manteau qu’elle n’avait pas souvent mis, car il commençait à faire un peu frais, et chaussée de sabots fourrés de peau de lapin, faisait quelques pas dans le parc, entre de longues séances de chaise-longue. Elle était visiblement heureuse.

Mon père avait trente-six ans, ma mère trente-quatre et moi huit et demi. Nous avions eu froid, nous avions eu peur, nous avions eu faim. Les organismes étaient profondément marqués, les joues étaient creuses et les économies avaient fondu. Le monde nouveau pouvait maintenant commencer.

La guerre n’était pas finie, mais personne, en ce début d’année 1945, ne doutait de son issue. Il régnait à Dinan, comme partout en France, une sorte d’allégresse. Depuis quelques jours, une grosseur de la taille d’un œuf de pigeon était apparue sur le côté droit de mon cou. Mon père m’emmena chez le docteur Legrand, qui avait opéré ma mère. Il diagnostiqua une adénite, probablement d’origine tuberculeuse, et ponctionna la glande, sans ménagement, avec une longue aiguille. Cette alerte, après une radio pulmonaire qui avait révélé quelques arborisations vasculaires, préoccupait mes parents qui décidèrent de m’envoyer quelques semaines au bord de la mer. Les demoiselles Saint-Gal, à Lancieux, petite station balnéaire à vingt et un kilomètres de Dinan, acceptèrent de me prendre en pension. Habitué à une grande liberté d’action, pour mon âge, je m’ennuyais profondément avec ces deux « vieilles dames », qui m’imposaient la messe tous les jours et ne m’ont jamais emmené à la plage pendant tout mon séjour chez elles. Je jouais, seul, avec mes soldats de faux plomb et mes billes, sous le regard permanent de ces vieilles bigotes, sévères, qui me tapaient sur les doigts et ne riaient jamais. Je ne les faisais pas rire. Rien ne les faisait plus rire. Sans autre famille que mes parents, je ne connaissais pas les personnes âgées, leurs maniaqueries, leur odeur, leurs aversions. Mon père venait me voir, de temps en temps, à vélo. Nous allions voir la mer. Après ce séjour, qui me parut interminable, mes parents décidèrent de faire à nouveau un séjour d’une semaine à l’Abbaye de Saint-Jacut dont ils avaient un si bon souvenir. Nous nous y rendîmes à Pâques.

La guerre n’était pas finie, mais personne, en ce début d’année 1945, ne doutait de son issue. Il régnait à Dinan, comme partout en France, une sorte d’allégresse. Depuis quelques jours, une grosseur de la taille d’un œuf de pigeon était apparue sur le côté droit de mon cou. Mon père m’emmena chez le docteur Legrand, qui avait opéré ma mère. Il diagnostiqua une adénite, probablement d’origine tuberculeuse, et ponctionna la glande, sans ménagement, avec une longue aiguille. Cette alerte, après une radio pulmonaire qui avait révélé quelques arborisations vasculaires, préoccupait mes parents qui décidèrent de m’envoyer quelques semaines au bord de la mer. Les demoiselles Saint-Gal, à Lancieux, petite station balnéaire à vingt et un kilomètres de Dinan, acceptèrent de me prendre en pension. Habitué à une grande liberté d’action, pour mon âge, je m’ennuyais profondément avec ces deux « vieilles dames », qui m’imposaient la messe tous les jours et ne m’ont jamais emmené à la plage pendant tout mon séjour chez elles. Je jouais, seul, avec mes soldats de faux plomb et mes billes, sous le regard permanent de ces vieilles bigotes, sévères, qui me tapaient sur les doigts et ne riaient jamais. Je ne les faisais pas rire. Rien ne les faisait plus rire. Sans autre famille que mes parents, je ne connaissais pas les personnes âgées, leurs maniaqueries, leur odeur, leurs aversions. Mon père venait me voir, de temps en temps, à vélo. Nous allions voir la mer. Après ce séjour, qui me parut interminable, mes parents décidèrent de faire à nouveau un séjour d’une semaine à l’Abbaye de Saint-Jacut dont ils avaient un si bon souvenir. Nous nous y rendîmes à Pâques.

Les événements, le désordre ambiant, le trafic avec les Américains et un sentiment exacerbé de frustration, m’avaient fait perdre toute notion du bien et du mal. A la mairie, une boite de compas avait disparu mystérieusement dans le bureau des dessinateurs. Mon père retrouva cette boîte, à la maison, dans mes affaires. Cet incident, venant après plusieurs autres, au début de l’année 1945, mon père se mit en colère et décida d’y mettre un terme avec des moyens adaptés à cette époque si violente. Il demanda au commissaire de police, qu’il connaissait bien, de m’enfermer, quelques instants dans une cellule, pour me faire prendre conscience de ce que signifiait une sanction. La méthode était brutale mais se révélera efficace. Je n’ai jamais oublié la panique, le sentiment de honte et la crise de larmes qui accompagnèrent les deux ou trois minutes passées dans une cellule !

Le retour à l’ordre républicain, c’est-à-dire, en ce qui concernait la population dans son ensemble, à des comportements normaux et citoyens, fut lent et difficile. Il y avait eu tant de haine, de règlements de compte, notamment lors des élections municipales du 29 avril 1945, qu’une normalisation s’imposait rapidement avec l’effort de tous. Les enfants, aussi, se rendirent compte très vite que le changement ne concernait pas que les adultes. Les incidents, me concernant, et la réaction de mon père, en étaient l’illustration.

Ma mère a sans doute voté pour la première fois aux élections municipales, mais je n’en ai aucun souvenir. Je suppose que mon père, engagé politiquement, avait dû l’y encourager vivement. Très économe de ses paroles, pendant l’occupation, il avait changé du jour au lendemain après la Libération. J’ai le souvenir, mais il est vrai que j’étais déjà un peu plus âgé, de conversations animées, même en ma présence, avec monsieur Petiot, notamment. Il déplorait les chamailleries, l’intolérance, le sectarisme, dont il était le témoin, alors qu’il fallait inventer l’avenir.

Les soins qu’il avait fallu prodiguer à ma mère avaient épuisé leurs modestes économies. Il faut dire que la Sécurité sociale, telle que nous la connaissons aujourd’hui, n’existait pas. Elle figurait dans le programme du Conseil National de la Résistance et ne fut mise en œuvre que par les ordonnances d’octobre 1945. Il existait bien des systèmes d’assurances privés mais très onéreux et très limités.

Je ne sais plus dans quelles circonstances, je me suis rendu seul, à la gare, à deux ou trois reprises. Je n’attendais le retour d’aucun proche, mais j’éprouvais le besoin de voir le retour des prisonniers, d’être le témoin de ce que ressentaient ces familles après tant de souffrances. Ce dont je suis sûr, c’est que j’avais déjà un haut niveau de conscience qu’il ne faudrait pas oublier ce que ces hommes, ces femmes, ces familles, avaient vécu.

Dans les derniers jours du mois de mai, mon père se rendit à Rennes pour y rencontrer le directeur de l’école d’architecture. Au cours de la conversation, il évoqua le nom de l’urbaniste en chef pour la Bretagne et la Vendée, Robert Auzelle.

« Vous le connaissez », lui dit le directeur? « Oui, très bien, je l’ai eu comme professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris. » « Si vous voulez le revoir, il est à Rennes, son bureau est Place de Bretagne ». Mon père s’y rendit aussitôt. Robert Auzelle le reçut chaleureusement. C’était un homme à l’énergie débordante, qui aimait parler de ses projets, de sa mission, de sa passion : l’urbanisme.

– Vous n’auriez pas du travail pour moi ?

– Si, quand pouvez-vous être libre?

Robert Auzelle se mit très vite d’accord avec le maire de Dinan, André Aubert, pour que le délai nécessaire pour trouver un successeur à mon père soit le plus court possible.

Robert Auzelle se mit très vite d’accord avec le maire de Dinan, André Aubert, pour que le délai nécessaire pour trouver un successeur à mon père soit le plus court possible.

Le 5 août, Dinan célébra l’anniversaire de sa Libération. La fête était superbe. Habillé en petit tambour des soldats de l’an II, je défilai devant un char qui représentait la tour du château de la Duchesse Anne, au sommet de laquelle une Marianne, tenant le drapeau tricolore, symbolisait la République restaurée. Le char, tiré par un cheval, était protégé par des résistants en armes. C’était un jour de gloire.

C’est également ce jour-là que Jean de Beaumanoir eut l’honneur de protéger à nouveau la Place Duclos.

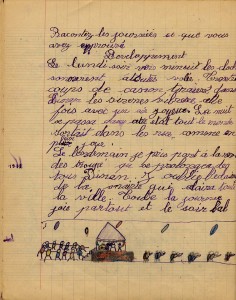

A la rentrée, monsieur Petiot, le professeur, donna le devoir suivant à faire à la maison : « Racontez les fêtes de la Libération et ce que vous avez éprouvé. »

A la rentrée, monsieur Petiot, le professeur, donna le devoir suivant à faire à la maison : « Racontez les fêtes de la Libération et ce que vous avez éprouvé. »

D’une écriture agitée et nerveuse, j’écrivais : « Le lundi soir vers minuit les cloches sonnèrent à toute volée. Trente coups de canon tiraient dans Dinan. Les sirènes vibrèrent cette fois avec un air joyeux. La nuit se passa dans cet état. Tout le monde sortait dans les rues comme en plein jour. Le lendemain, je pris part à la revue des troupes qui se prolongea dans tout Dinan. J’oublie l’éclairage de la mairie qui éclaira toute la ville. Toute la journée, joie partout et le soir, bal. »

Cette rédaction fut le dernier travail que je remis au très sévère monsieur Petiot qui était un camarade de mon père.

Nous avons quitté Dinan, ses mille ans d’histoire, ses traditions, l’occupation, le bombardement, la Libération. Nous laissâmes derrière nous un certain nombre de tristes souvenirs, mais nous avons aussi conservé un attachement profond à cette petite ville. Mes parents n’avaient plus rien ou presque.

Nous avons quitté Dinan, ses mille ans d’histoire, ses traditions, l’occupation, le bombardement, la Libération. Nous laissâmes derrière nous un certain nombre de tristes souvenirs, mais nous avons aussi conservé un attachement profond à cette petite ville. Mes parents n’avaient plus rien ou presque.

Si, une bouteille d’armagnac, laissée par un soldat allemand, quelques livres allemands, pour lesquels mon père avait demandé l’autorisation écrite de se les approprier, et une dernière boîte de truffes de Sorges, le petit village de Dordogne, berceau de la famille de ma mère, à ne manger qu’après la guerre, comme la tablette de chocolat qui, elle, n’avait pas attendu l’heure de la délivrance !

Laisser un commentaire