Hubert Védrine considère que Biarritz est le meilleur G7 depuis des années. Tentons, comme lui, d’être optimiste et regardons le verre à moitié plein. Le chef de l’État est audacieux et courageux. C’est un fait. Au moment de son élection, lors des élections européennes et, ces jours derniers, à l’occasion de la réunion du G7 à Biarritz, les médias nationaux et internationaux ont unanimement souligné son habileté et son étonnante capacité à se mettre en scène. Emmanuel Macron est-il un prestidigitateur, un illusionniste ou simplement un fin diplomate ? La question peut paraître irrespectueuse, mais il est permis de se la poser.

Sur son élection à la présidence de la République, nul ne peut contester, par-delà l’exploit, sa légitimité démocratique, n’en déplaise à ceux, France insoumise et Rassemblement national, qui rappellent continuellement qu’il a été élu par une petite minorité d’électeurs inscrits. Venant de ces deux mouvements, qui ont une conception particulière de la démocratie, le procès fait sourire. Sur les élections européennes et les nominations aux postes les plus importants, l’audace, l’intelligence tactique, l’imagination, ont rendu possibles de bonnes décisions, réelles et non illusoires. Quant au G7 de Biarritz, annoncé à haut risque, sous la menace d’une conjonction de manifestants et dans un contexte international très préoccupant, la question peut se poser. Vladimir Poutine au Fort de Brégançon, Javad Zarif aux portes du G7, « coup diplomatique » ou « coup de com » ?

Vladimir Poutine, lors de la conférence de presse de Brégançon, le 19 août, avait répondu à un journaliste qui l’interrogeait : « Le G7 n’existe pas ». De la part d’un chef d’État dont le pays a été exclu à la suite de l’annexion de la Crimée, le propos ne pouvait surprendre, mais semait le doute. Le comportement et les provocations possibles de Donald Trump et de Boris Johnson, suscitaient de vives inquiétudes. Il n’en fut rien, mais la réunion a-t-elle, ou aura-t-elle, des effets réels. Les lignes ont-elles bougé, comme l’affirme le chef de l’État ?

Pourquoi un G7 ? Le Monde, en 2011, racontait l’histoire de ce « club » qu’il faut avoir en mémoire :

À l’origine, ce fut le « Groupe de la bibliothèque » (The Library Group). Au printemps 1973, le secrétaire d’État au Trésor américain, George Schultz, invita ses homologues britannique, français et allemand, à un échange de vues informel sur la finance et l’économie internationales, dans la bibliothèque de la Maison Blanche. Ni ordre du jour ni notes ni comptes rendus ne furent produits. Le concept évolua, sous l’impulsion de Valéry Giscard d’Estaing, pour devenir, en 1975, une rencontre plus officielle de chefs d’État et de gouvernement. Ils étaient six en 1975 à Rambouillet, puis sept l’année suivante : aux quatre pays du « Groupe de la bibliothèque » s’ajoutèrent successivement le Japon, l’Italie et le Canada. Le G7 se présenta comme la tête pensante, parce que puissante, du camp de l’Ouest dans un monde bipolaire. La Déclaration de Rambouillet (17 novembre 1975) indiquait que le Groupe était uni, non seulement par le partage des responsabilités qu’entraîne la puissance, mais aussi par une communauté de valeurs. Il y était rappelé que chacun des membres était responsable « de la conduite d’une société ouverte, démocratique, profondément attachée à la liberté individuelle et au progrès social ».

Lorsqu’en 1997 Bill Clinton ouvrit officiellement la porte du G7 à la Russie de Boris Elstine, ce fut avant tout un geste politique : un hommage au premier président russe élu démocratiquement, par ailleurs opposant héroïque aux putschistes communistes d’août 1991 et signataire du premier accord entre Moscou et l’OTAN. L’intégration de la Russie au G7 fut une manière de célébrer la « victoire » de l’Ouest sur l’Est. En ce sens, le G8 est a fortiori un produit de la guerre froide. Sauf pour la question, certes non négligeable, du désarmement, la présence de la Russie dans ce club n’a pas de pertinence particulière, ni économique ni politique, au regard de l’état du monde contemporain. Mais dans le domaine de la diplomatie internationale, les cercles ont tendance à s’élargir, bien moins souvent à se réduire. La décision, annoncée par le gouvernement canadien en novembre 2009, de revenir » aux racines du G7 » et de tenir la prochaine réunion des ministres des Finances du G8 sans la Russie, fut, sans surprise, mal reçue à Moscou. Or le caractère bancal d’une telle décision – à la fois rationnelle et diplomatiquement risquée – met en évidence la complexité du problème que pose le G8 à la gouvernance mondiale […] Quand on considère les points les plus politiques de l’ordre du jour du G8 – contrôle de l’armement et de sa prolifération, Afghanistan, Moyen-Orient élargi et Afrique du Nord, anti terrorisme –, on peut comprendre que les Européens et les Nord-Américains soient tentés de discuter de ces questions » entre soi « , comme au temps des réunions informelles entre puissants, en petit comité confortable au coin du feu de la bibliothèque de la Maison Blanche. Mais ce temps-là est révolu. Le monde démocratique aurait pourtant besoin d’une instance de consultation politique où le dialogue est d’autant plus fructueux que les interlocuteurs représentent des États dont la souveraineté reflète au plus près celle du peuple. L’ONU, aussi indispensable soit-elle, ne peut pas remplir ce rôle. Le véritable défi du G8 est de pouvoir réinventer un espace de discussion où les valeurs démocratiques prônées à Rambouillet en 1975 seront, non seulement toujours défendues, mais encore renforcées dans leur ambition universaliste. »

La dernière fois que le G8 s’est réuni en France, c’était en 2011 à Deauville. Comment l’oublier, je résidais dans le périmètre de sécurité. Témoin de l’efficacité du dispositif sur terre, en mer et dans les airs, je n’avais aucun doute, les manifestants, autour de Biarritz, seraient contenus. Ils ont d’ailleurs fini par renoncer, le dernier jour. Leur action n’intéressait pas les médias qui suivaient les événements du G7 beaucoup plus passionnants. Bien joué, de la part du chef de l’État qui a su faire le vide autour de l’Hôtel du Palais.

Pour tenter de comprendre ce qui s’est passé à Biarritz, j’ai pris du recul, regardé l’événement « de Sirius » et recherché, notamment dans les archives du journal Le Monde, ce qui s’était passé à Deauville, en 2011.

Nicolas Sarkozy s’était rendu à Washington le 20 décembre 2010, pour évoquer avec son homologue américain, l’ordre du jour du G8. Barack Obama se montra réservé, pour ne pas dire assez sceptique. Ce genre de réunion n’avait plus la cote outre-Atlantique.

Au mois de mai 2011, le « contre G8 » se plaignait déjà des dispositifs sécuritaires disproportionnés et de provocations et violences policières. Il dénonçait qu’à Deauville, les habitants soient bouclés et fichés par la police. A les entendre, la psychose était générale. Ce n’est pas le souvenir que j’en ai. Un collectif de quarante organisations, syndicales, associatives et politiques, avait organisé un rassemblement international et un « forum des alternatives » le week-end des 21 et 22 mai.

L’ordre du jour du G8 de Deauville était consacré aux questions d’actualité : les révolutions arabes, qu’ils voulaient soutenir, la sécurité nucléaire, qu’ils souhaitaient renforcer après l’accident de Fukushima. Le président américain, Barack Obama, et le Premier ministre britannique, David Cameron, appelaient à « un vaste programme de soutien politique et économique » aux pays en transition démocratique, comme la Tunisie et l’Egypte. Ils voulaient accélérer la transition en Libye et en Syrie. Américains et Européens avaient adopté des sanctions contre le régime de Damas, en particulier contre le président Bachar Al-Assad. Nicolas Sarkozy, voulait, quant à lui, en faire un « moment fondateur » d’une relation nouvelle entre les pays arabes et les grandes puissances. La France, déjà, avait invité trois présidents africains récemment élus démocratiquement : l’Ivoirien Alassane Ouattara, le Guinéen Alpha Condé, et le Nigérien Mahamadou Issoufou.

Dans une itw au Monde, Bertrand Badie, professeur à Sciences Po, considérait, déjà, qu’il n’y avait rien à attendre de la réunion du G8 à Deauville.

Il suffit, disait-il, « de se retourner, de contempler trente-cinq ans de diplomatie de club pour mesurer la maigreur des résultats et l’impasse dans laquelle nous nous trouvons. Ajoutez à cela que la mondialisation fait une part beaucoup plus importante aux faibles : la stabilité mondiale dépend de plus en plus des maillons faibles. Ceux-ci étant exclus de la délibération oligarchique, il est illusoire de penser que les problèmes qui grèvent le système international puissent être résolus par ces formes passéistes de diplomatie. »

Son analyse, en 2011, est intéressante à relire. « Le paradoxe actuel tient à l’impossibilité croissante de pratiquer les deux voies qui semblaient constituer l’alternative classique du jeu international. La première est celle de la compétition ; elle a été louée par la realpolitik et présentée comme la forme spontanée de comportement des États sur la scène internationale. Elle a pour avantages de permettre à chaque État de satisfaire ses intérêts propres et de travailler le mieux possible à se doter d’une image positive. Mais cette posture est en contradiction avec le paramètre de la mondialisation : l’interdépendance est trop forte pour que la compétition puisse aujourd’hui, comme ce fut le cas hier, régler le jeu international.

L’autre élément de l’alternative était la coopération : la relance volontariste du multilatéralisme en 1945 correspondait à une telle option. Celle-ci a été malmenée par la guerre froide et la bipolarité : on a cru pouvoir la réhabiliter à partir de 1989, mais au bout d’une décennie, ceux qui la prônaient ont été défaits. La coopération avait probablement pour limite de porter un coup trop rude aux intérêts nationaux et à l’image que chaque Etat voulait forger de lui-même.

On en est donc aujourd’hui à une posture intermédiaire qui apparaît implicitement dans le jeu des États comme le seul point d’équilibre possible : les intérêts nationaux sont ménagés, les images des uns et des autres sont défendues, mais on apprend à bricoler non pas avec les intérêts de tous les autres, mais en tout cas avec ceux des plus forts. C’est bien là la réalité du G8, même du G20, et en tout cas de la diplomatie de club. C’est ce que j’appellerais la « diplomatie de connivence ».

C’était assez bien vu, en 2011 !

À la question : Peut-on juger cette diplomatie « démocratique » et « transparente » ?, le professeur à Sciences Po répondait : « Si tant est qu’on puisse transposer la notion de démocratie au système international dans son entier, cette diplomatie n’a évidemment rien de démocratique. Les membres du G8, ou même du G20, ne peuvent même pas se targuer des vertus de la représentation : ils se sont tout simplement cooptés sur des critères qui, au demeurant, sont ceux de la puissance, de la richesse et de la proximité. Ainsi, certains riches sont absents car perçus comme déviants, d’autres en ascension de puissance sont tenus à l’écart pour les mêmes raisons…

En réalité, pour continuer à raisonner selon les critères de la démocratie, il faudrait davantage considérer notre système international actuel comme soumis aux règles du régime censitaire. On y trouve des citoyens actifs, membres des directoires (P5, G8, G20…) et des citoyens passifs qui couvrent le reste du système international et qui n’ont aucune chance de se retrouver dans les instances dirigeantes.

On pourrait même approfondir l’hypothèse et considérer que ce retour à la démocratie censitaire qu’on croyait périmée se double d’une « réaction nobiliaire » traduisant l’effort des puissances traditionnelles pour se maintenir dans le circuit de la gouvernance mondiale en affirmant ses droits dérogatoires et le bien-fondé de ses privilèges. On comprend dans ces conditions que les clubs censitaires, fonctionnant de surcroît selon les principes de la connivence, jouent davantage de l’opacité que de la transparence, dissimulée derrière une rhétorique complexe et pompeuse dont les communiqués des G8 ou des G20 donnent un aperçu probant. »

L’Italie de Salvini et le Royaume-Uni de Boris Johnson, en 2011, étaient encore en bonne santé.

A la question : « Que peut-on attendre de ces sommets alors que les crises s’accumulent ? » Bertrand Badie répondait : « Franchement rien, ou pas grand-chose. Regardons les trente-cinq années passées, c’est-à-dire ces clubs qui se sont réunis chaque année depuis 1975. Ils ont traversé beaucoup de crises, rencontré beaucoup d’événements, mobilisé de fortes personnalités, et des plus diverses : aucun, absolument aucun, ne reste dans notre mémoire comme porteur d’une décision concrète, capable de réformer le système international.

Il y a de bonnes raisons à cela. Certaines sont de nature technique : les « G » ne sont pas dotés d’un appareil institutionnel porteur de leur mémoire et exécutants de leurs décisions ; ils tournent donc essentiellement autour d’une rhétorique qui est appelée à être reprise comme telle lors du « G » de l’année suivante. En outre, les décisions sont censées être prises au consensus : la chance de produire plus que de belles phrases, et donc de s’entendre sur du concret, est faible. À cela s’ajoutent des raisons de fond. Les membres du directoire se définissent tous comme des puissances, grandes, moyennes ou petites. Évidemment arc-boutées sur des intérêts d’autant moins conciliables qu’on est en situation de crise. Le plus grand dénominateur commun est donc faible : c’est ce que je nommais tout à l’heure « connivence », c’est-à-dire ce lien discret et souvent latent qui unit au minimum de manière à éviter à tous de tomber dans le gouffre.

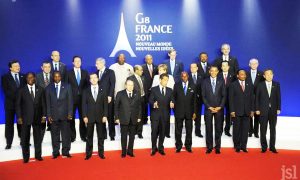

La méthode directoriale est donc fondamentalement conservatrice et repose sur les recettes de l’immobilisme, sur la gestion d’un statu quo qu’on ne modifiera qu’à la marge pour lui permettre de survivre. En même temps, le propre de cette diplomatie de club est de s’afficher, d’entretenir une vitrine flattant les opinions et rehaussant le prestige de leurs membres. Ce qu’on ne peut donc faire dans ce domaine par des décisions, on le fera par recours à des formules percutantes, en annonçant, comme ce fut le cas lors de la tenue du G20 à Londres en avril 2009, que grâce aux délibérations du club, on allait entrer dans un monde entièrement nouveau, fait entre autres de régulation financière. Qu’en reste-t-il aujourd’hui, sauf le souvenir de ces discours enflammés et surtout, clou de ces sommets, des photos de groupe où les « grands de ce monde » marquent leur solidarité en posant côte à côte…

Enfin, sur la capacité du G8 à anticiper, voire à résoudre les risques de crises financières, Bertrand Badie répondait : « Sur le point précis de la régulation financière, je suis loin de partager votre optimisme. Rien ne permet d’établir que les facteurs qui ont conduit à la crise de l’été 2008 sont aujourd’hui démantelés, encore moins par l’action délibérée et efficace du G8 ou du G20. Je ne sais pas si je suis « dur » avec le G8, mais je le considère surtout comme terriblement et dangereusement déphasé. D’abord, nous sommes dans un monde extraordinairement fragmenté : il me paraît périlleux d’ajouter de la fragmentation à la fragmentation.

Le code de la mondialisation est, qu’on le veuille ou non, celui de l’inclusion : on ne peut plus, comme au XIXe siècle, bâtir une gouvernance sur le principe de l’exclusion. Celui-ci relevait de la vieille grammaire de la puissance, alors que nous sommes maintenant dans celle de l’interdépendance. Ensuite, nous entrons dans un monde dominé par des contrastes sociaux gigantesques : croire qu’on dépassera ceux-ci et qu’on surmontera leur dynamique belligène en ne plaçant aux commandes que ceux des États qui sont le plus favorisés est une gageure.

Enfin, le G8 certainement, mais le G20 quelque peu aussi, vise à pérenniser un jeu de puissance au moment où celle-ci est précisément de moins en moins performante et où, en toute hypothèse, ses chances de survie dépendent de sa faculté de partage. Regardons le G8 : il ne mobilise que les vieilles puissances d’autrefois, et en fait les puissances occidentales, tant le Japon s’apparente aujourd’hui à un « Extrême Occident ». Jouer de cette réaction nobiliaire est proprement suicidaire. Les conflits d’aujourd’hui dérivent de l’humiliation d’êtres dépossédés. La diplomatie de club agit, elle, comme le dernier rempart du régime censitaire. »

À l’occasion du G8 de Deauville, le Monde posait déjà la question : « A-t-on encore besoin du G8 ? »

Je cite : « Le G7, devenu G8 après la guerre froide, a longtemps été le club des pays les plus riches réunis autour d’un agenda qui s’est progressivement élargi du socio-économique au sécuritaire. Cette raison d’être ne semble plus avoir de sens aujourd’hui. Le Groupe des Huit ne reflète plus la réalité économique de la planète : la Chine, deuxième puissance économique mondiale, n’en fait pas partie. Nombre de questions qu’il traite – telles la coopération avec l’Afrique, la croissance verte et l’économie durable, la gestion de l’énergie – recoupent désormais l’agenda du G20. Au sein même du G8, il n’y a pas de véritable consensus sur l’utilité de ce club. Le Président Nicolas Sarkozy, chargé cette année d’animer le Sommet, a fait preuve d’une neutralité manifeste à ce sujet. Le groupe est-il condamné, ou a-t-il encore de beaux jours devant lui ? « L’avenir tranchera » a sobrement commenté le président français lors d’une conférence en août 2010. Pourquoi ne pas trancher ? Pourquoi ne pas simplement mettre fin au G8 et réaliser ainsi de considérables économies d’argent et de temps ? La question est en réalité moins simple qu’il n’y paraît. Car, tout d’abord, le G8, ou plus précisément le G7 + 1, constitue un héritage historique qu’il n’est pas si facile de dépasser. »

Dans une déclaration intitulée « un nouvel élan pour la liberté et la démocratie » les huit pays avaient réaffirmé le rôle d’Internet dans le développement économique et la diffusion de la démocratie. Les États signataires s’engageaient à protéger la propriété intellectuelle par des « mesures fermes » ; à défendre la liberté d’expression et d’accès au réseau, la vie privée, et à lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants et les menaces terroristes en ligne. Ils prévoyaient de maintenir les principes « de la non-discrimination et de la concurrence équitable » en ligne.

Nicolas Sarkozy, déjà, avait demandé le renforcement des contributions fiscales des entreprises Web – qui ne s’appelaient pas encore les GAFA – dans les pays où elles vendent produits ou services. Les États-Unis s’étaient opposés à ce que le sujet figure dans la déclaration finale.

Le journal Le Monde, commentait en ces termes cette déclaration, sous le titre : « Le G8 à Deauville : « toujours la même comédie ». « Derrière un voile de bonnes intentions, […] le G8 reste fidèle à lui-même : un sommet des huit chefs d’États les plus riches qui ambitionnent toujours de gouverner le monde, des discussions opaques qui se font dans le dos des peuples, des millions d’euros dépensés et des dispositifs sécuritaires disproportionnés, des mouvements sociaux qui ne peuvent manifester que très loin de Deauville, au Havre, encadrés par des hordes de policiers ».

Drôle, si l’on peut dire, était le papier de l’excellent Alain Frachon dans le Monde du 26 mai 2011. Le G8, écrivait-il, « Un drôle de « groupe » était réuni jeudi 26 et vendredi 27 mai à quelques pas du casino de Deauville : un club de flambeurs magnifiques, une des plus grandes associations de paniers percés de la planète.

Car, si l’on veut bien mettre le Canada et la Russie à l’écart, tous les autres membres du fameux G8 rassemblé sur la côte normande ont une caractéristique commune : ils sont massivement endettés, plombés par des ardoises publiques comme on en a jamais vu en temps de paix ! […] Comment en est-on arrivé là ? Il y a l’impact de la crise. Américains et Européens ont eu raison de s’endetter, ces deux dernières années, pour éviter un arrêt plus brutal encore de l’activité. Mieux vaut la dette publique que la dépression. Mais l’endettement massif des Occidentaux précède largement la crise. Seuls 20 % de la dette publique du Nord sont imputables aux mesures anticrises. De même, l’endettement est bien antérieur à l’euro – pas de bouc émissaire.

Il y a des raisons structurelles. Une bonne partie de l’endettement s’explique dans le contexte de la mondialisation des échanges. La croissance du Sud a eu l’exportation pour moteur : l’image est celle de l’atelier chinois qui fabrique pour le mall américain. D’où, pour beaucoup de pays du Nord, une forte dégradation de leur balance commerciale.

Comme l’écrit Martin Wolf, journaliste au Financial Times, ces déficits de paiements, dits courants, se transforment en déficits budgétaires (cas de la Grèce) ou en « d’énormes déficits financiers privés (comme en Irlande ou en Espagne) ou une combinaison des deux (comme au Portugal) » (Le Monde Economie du 24 mai).

Cela n’a pas été sans création de bulles spéculatives. Dans l’ivresse cupide de booms de l’immobilier ou autres, il s’est trouvé des banques pour prêter à des conditions sans cesse plus favorables, c’est-à-dire dans des conditions de risque absolu. Car, on l’oublie trop souvent, la dette est une affaire entre adultes consentants : l’emprunteur et le prêteur ! C’est l’endettement qui nourrit les marchés financiers. Le poids pris par ces derniers dans l’économie correspond à la montée de la dette dans les budgets publics. Les marchés aiment la dette ; ils en vivent.

Il y a l’idéologie. On cible ici ce keynésianisme de bas étage, véhiculé dans la gauche européenne, qui a neutralisé, banalisé, normalisé la dette : l’endettement public serait bon, par principe ! Mais on pointe aussi, non moins tragiques, les folles théories économiques de la droite américaine, pour laquelle la dette est indifférente.

« Le déficit n’a pas d’importance », disait l’ancien vice-président Dick Cheney, cependant que son patron, George W. Bush, déclarait deux guerres coûteuses, celles d’Afghanistan et d’Irak, en baissant les impôts ! Faut-il encore incriminer la démocratie d’opinion qui étire sans cesse les limites de l’État-providence, donc la dépense publique ?

À l’arrivée, il y a ce mal pervers, un volume d’endettement qui bride toute marge de relance. La dette pénalise les générations à venir. Elle nourrit la tentation de la fuite inflationniste, donc la baisse du pouvoir d’achat des plus faibles. Elle mine l’État-providence. On en parlera aux portes du casino de Deauville – si on laisse entrer les flambeurs…

Ah, j’oubliais, au cours de ce G8, la Russie a proposé des mesures pour améliorer la sûreté nucléaire destinées à « accroître la responsabilité des pays utilisant l’énergie atomique ».

Oui, je sais que regarder ainsi dans le rétroviseur est un exercice facile, mais comment, ce faisant, ne pas perdre ses illusions.

Dans les prochains jours, je reviendrai sur le G7 de Biarritz

Laisser un commentaire